創立57年の軌跡

ビジネスマンから教育者へ。

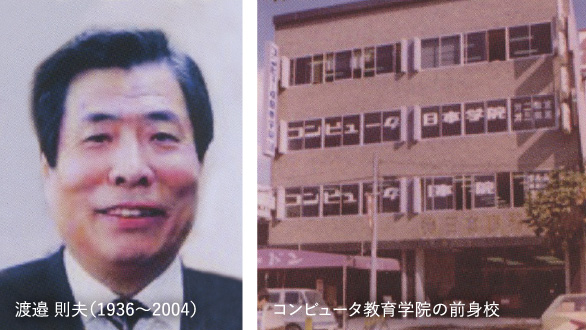

全てをなげうって未知なる日本のコンピュータ教育に心血を注いだ創立者・渡邉則夫。

「これからはコンピュータの時代だ」。

「これからはコンピュータの時代だ」。

まだ、ビジネスの世界でもコンピュータの導入が一般化されていなかった時代に、直感的でありながら確信を持ってコンピュータ時代の到来を予見した創立者・渡邉則夫は、それまでのビジネスマンとしてのキャリアも収入も全てをなげうって、1968年に専門学校コンピュータ教育学院の源流となる「コンピュータ日本学院」開校に協同参画しました。

それまでビジネスマンとして活躍していた渡邉は、もちろん学校教育とは無縁。 それでも「これからの時代を築いていくであろうコンピュータ技術を多くの学生に授けることによって、日本の人材育成と発展に貢献できる」という熱い情熱だけで、20坪の教室から未だ誰も見たことのない未知なる領域への挑戦を始めたのです。

当時は、社会自体にもコンピュータが普及しておらず、コンピュータの専門学校に対して興味を抱く生徒も少ない時代。 経営は苦難の連続でした。 しかし渡邉が建学の精神として掲げた「人間道~ヒューマンウェイ~」すなわち〝コンピュータ技術の研鑽(修行)を通して、日々変化と進化を続ける日常の中で多くの体験をし、実践力を磨き、社会を生き抜く人間力を多くの人材に授ける〟という確固たる使命感と信念は揺らぐことはありませんでした。

そして、ついにその想いが成就し、1974年にはコンピュータ日本学院福岡校の譲渡契約を正式に締結し、渡邉の全てのイズムが結集した「コンピュータ教育学院」を開校。 コンピュータ教育機関の先駆けとして、九州に全く新しい教育をもたらしたのです。

本物の実践教育を行うためならソフト会社まで設立する。「習うより慣れよ」の本気の教育。

福岡の地から、渡邉が信条とする「人間道」を根幹とした日本のコンピュータ教育スタンダードを創造するのは決して容易なことではありませんでした。 そこで渡邉は、驚きの行動に出るのです。 何と、学院を卒業した瞬間から社会で即戦力として活躍できるだけの実践力を授けるために、日本電算システム(NDS)というソフト会社を設立したのです。 これは、日本のソフト開発を最前線で担う技術者を学院へ講師として派遣し最先端技術を指導するのと同時に、NDSで受託したプロジェクトに学生も参加し、机上の空論ではない本物の教育を行うためでした。

また、本学院で2年間学んだ学生を積極的にNDSで正社員として採用するサイクルも構築しました。 これにより、卒業式で別れた担任講師と学生が、NDSの入社式で今度は上司・部下の関係で再び顔を合わせるという〝人間味あふれる独自の文化〟も根付いたのです。

今でこそ産学連携をうたう学校も増えてきましたが、渡邉は開校時より、自身の私財をなげうってソフト会社を設立し、最前線で活躍するプロを雇用し、産学連携の道を切り拓きました。 これが現在でも本学院に根付く「習うより慣れよ」の教育です。 グループ企業を通して、密接に社会とリンクしている環境だからこそ、最先端技術を身に付けることができ、社会で適応できる人間力を身に付けることができる。これこそが渡邉が築いてきた「人間道」です。 渡邉が心血を注ぎ、つくり出した「本物の教育」を通して、自らの人間道を本気で創造し、脇目もふらず突き進み、そして多くの幸せを手にする方に今年もたくさん出会えたら幸いです。

野球への情熱

幼少期を軍人である父と共に満州で過ごした渡邉は、帰国後困窮する時代の中で野球に出会い、プロ野球選手を目指し契約までしましたが、結婚を理由に入団を断念し、それを機に場をグラウンドから社会に切り替え「会社のすべての業は人間形成の場なり」を教訓とし、今の学校を開校するまでにいたりました。 そのような経験もあり、野球に対する思いも熱く、社会人野球を創部し、野球を通じて学生たちに時には厳しく、時には優しく人間教育を行いました。